Um das Linux Tool dieser Woche besser verstehen zu können, müssen wir – wie so oft – um einige Jahre zurückblenden. Genau genommen in die Mitte der 90er Jahre. Also in die Zeit, in der das World Wide Web explosionsartig zu wachsen begann! Es war die Zeit, als eine Internet-Präsenz für Firmen unerlässlich wurde, als immer mehr Privathaushalte mit einem Internetanschluss ausgestattet waren, die Zeit, als auch auf Firmenautos und Lastwagen-Blachen E-Mail Adresse aufgedruckt wurden. Gewiss, viele surften damals noch mit einen Analogmodem, also mit kaum mehr als 50 KBits pro Sekunde. Aber das reichte vollauf, um E-Mails und Webseiten in akzeptabler Zeit abzurufen. Denn die Webdeveloper waren sich über die limitierte Bandbreite voll bewusst und achteten genau darauf, dass die einzelnen Seiten einer Präsenz nicht mehr als je 100-200 Kilobyte Speicherplatz benötigten.

Das Internet war in der vorletzten Dekade noch wesentlich einfacher und überschaubarer als heute. Es gab kein Youtube, kein Facebook, kein Twitter und auch keine Blogs. Dafür wurde viel Energie in Webverzeichnisse investiert und in Stanford hatten zwei Studenten eine Idee, wie die Suche im Internet revolutioniert werden könnte.

Wie wurden Webseiten zu dieser Zeit erstellt? WYSIWYG-Editoren waren rar – und teuer. Folglich griffen viele Webentwickler auf bestehende Editoren zurück, etwa auf Emacs oder auf NoteTab. Damit konnten HTML Dateien recht komfortabel erstellt werden und dank Textblöcken und Makros war es auch möglich, wenigstens gewisse Schritte zu automatisieren. Schon bald kamen aber Tools auf, die weitergehende Hilfen für den Webdeveloper anboten: etwa das automatische Einfügen und Vervollständigen von HTML Tags, farbliches Auszeichnen der verschiedenen Elemente (Syntax Highlighting), Projektverwaltung, Voransicht der Webseite, FTP-Support und vieles mehr. Einer der ersten bekannten und sehr erfolgreichen Vertreter dieser neuen Softwaregattung war HoTMeTaL. HoTMeTaL bot alles, was das Herz eines Webentwicklers begehrte. Es gab sogar einen einfachen WYSIWYG-Modus, in dem HTML-Tags als kleine grafische Symbole angezeigt werden konnten.

Hier beginnt nun die Geschichte von Bluefish, einem extrem soliden und zuverlässigen HTML-Editor für Linux. Ich verwende Bluefish selbst seit mehreren Jahren. Es macht einfach Spass, mit diesem sehr schnellen und kompakten Programm zu arbeiten. Bluefish ist kein Werkzeug, das alles können will. Die Funktionen, die Bluefish kennt, sind gut auf die Bedürfnisse der Entwickler abgestimmt. Und sie sind sehr sorgfältig und gewissenhaft implementiert. Auch bei mehreren, grossen Dateien und wildem Herumeditieren ist Bluefish nicht aus dem Takt zu bringen!

Was aber kann Bluefish alles? Eine ganze Menge! Es beginnt bei einem Editor, der Syntax Highlighting nicht nur für HTML und CSS bietet, sondern auch für mehrere bekannte Programmiersprachen. Das funktioniert sogar bei eingebetteten PHP Scripts. Bluefish kann in Tabs bis zu 10000 (!) Dokumente gleichzeitig öffnen und verfügt über alle Funktionen eines ausgereiften Editors. Speziellen Support gibt es für das Erstellen von HTML- und CSS-Fragmenten. Dazu bietet Bluefish Dialoge an, die das Einfügen dieser Elemente erleichtern. Zu HTML, PHP und CSS gibt es eine Referenz. Wer sich genauer über den Funktionsumfang ein Bild machen will, sei auf die Funktionsübersicht oder die Online-Dokumentation verwiesen. Es sollen an dieser Stelle nur zwei Funktionen etwas genauer vorgestellt werden:

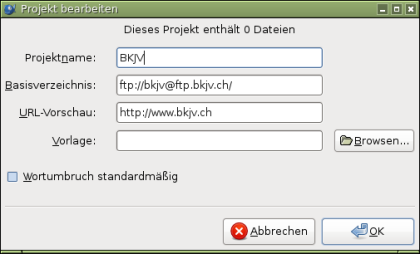

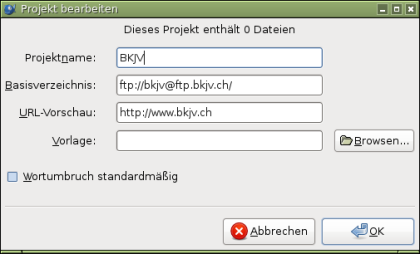

Projekte. Webentwickler kennen das Problem: zu einer Webseite gehören zahlreiche Dateien, die sich möglicherweise verstreut in verschiedenen Ordnern befinden, die aber eine logische Einheit bilden. Bluefish bietet dazu eine einfache Projektverwaltung:

Alle Dateien, die im Editor geöffnet sind, können als Projekt gespeichert werden. Wird das Projekte zu einem späteren Zeitpunkt wieder geladen, werden damit alle Dateien geöffnet, die zum Projekt gehören. Ferner kann eine Webadresse und ein Basisordner für das Projekt bestimmt werden. Das Bearbeiten einer Webseite wird damit deutlich erleichtert: es kann schnell auf die einzelnen Seiten zugegriffen werden, für neue Dateien gibt es ein Template und auf Knopfdruck kann das Ergebnis in einem Webbrowser angezeigt werden.

Remote Edit. Bluefish kann Dateien direkt auf einem Server öffnen und auch wieder abspeichern. Das hat den Vorteil, dass ein Upload von geänderten Files entfällt, ist aber mit dem Risiko verbunden, dass Änderungen nicht mehr rückgängig gemacht werden, wenn keine lokale Kopie existiert. Bluefish kennt verschiedene Protokolle wie FTP, SFTP oder WebDAV mit denen das direkte Editieren auf dem Webserver möglich wird. Zusätzlich gibt es einen Filebrowser, der auch die Dateien und Verzeichnishierarchien auf dem Server anzeigen kann.

Bluefish ist ein ideales Tool für alle, die ihre Webseiten noch ohne grafische Hilfsmittel erstellen wollen oder ganz allgemein auf der Suche nach einem Editor für gängige Programmiersprachen sind.

Update: Vor wenigen Tage ist Bluefish 2.0 erschienen. Zu den zahlreichen Neuerungen gehören das automatische Vervollständigen von HTML und PHP Scripts, das Synchronisieren von geänderten Dateien auf einem Server und ein Crash-Recovery.

Auf den DrayTek ADSL Routern Vigor 27nn und 28nn kann ein Zeitschalter (Scheduler) verwendet werden, um den Wireless Zugang zeitlich zu begrenzen. Das hat zwei Vorteile: erstens kann damit verhindert werden, dass mobile Geräte oder PC’s mit Wireless-Karte rund um die Uhr auf das Internet zugreifen. Und zweitens lässt sich so die Strahlenbelastung während der Nacht absenken. Solange es kein gesichertes Wissen darüber gibt, ob und wie stark elektromagnetische Strahlung den Organismus schädigt, ist dies eine gute und begründbare Vorsichtsmassnahme.

Auf den DrayTek ADSL Routern Vigor 27nn und 28nn kann ein Zeitschalter (Scheduler) verwendet werden, um den Wireless Zugang zeitlich zu begrenzen. Das hat zwei Vorteile: erstens kann damit verhindert werden, dass mobile Geräte oder PC’s mit Wireless-Karte rund um die Uhr auf das Internet zugreifen. Und zweitens lässt sich so die Strahlenbelastung während der Nacht absenken. Solange es kein gesichertes Wissen darüber gibt, ob und wie stark elektromagnetische Strahlung den Organismus schädigt, ist dies eine gute und begründbare Vorsichtsmassnahme.