Es Wiehnachtsgschichtli

E chalte Wind isch es gsi, wo am Morge um d’Hüser im Dorf gfahre isch, är het z’letschte Herbschtloub dür d’Luft gwirblet und d’Dörfler uf der Strass hei d’Chräge ufeglitzt und d’Chappe über d’Ohre zoge, zum sich vor däm schnidige Winterluft z’schütze. I de Böim het es gruuschet und d’Boumwipfel hei sich im Wind hin und här gwiegt. Chum es Tierli isch vor em Wald z’gseh gsi, nume es paar Chräie hei uf em Fäld nach de letschte Chörnli gsuecht, si vo eim Fläck zum andere gsatzet. Und wenn me se het ghört chräje, so isch es fasch gsi, me ghöri se brichte: «He, das isch de mis! Lue, dert het es oh no öppis!»

Wo-n-es gäge em Mittag zue isch, si über em Bärg die erschte Schneewulche z’gseh gsi. Z’erscht nume hie u dert eini, denn aber immer meh u meh. Und scho am früeche Namittag si grossi, wissi Wulche am Himmel gstande und es het afa schneie. Ja, jetz isch der Winter z’grächtem da. Fiini Schneeflöckli si-n-es gsi, wo dür d’Luft tanzet si, wo mit em schwecher wärdende Wind gspilt hei und sich z’letscht uf d’Ärde gleit hei, so dass scho gli druf d’Fälder und d’Decher vo de Hüser e fiini Schneedechi gha hei. Ou uf de Tanne im Wald isch der Schnee blibe lige, so dass d’Eschtli uusgseh hei, als ob öpper glänzige, süesse Puderzucker drüber gströit hät.

«Juhui, es schneit, es schneit! Luegit doch, ändlich schneit es!» So het es am früeche Abe vom Schulhus här tönt. D’Schuel isch uus gsi und wo die Chind uf e Schuelplatz cho si und gseh hei, dass scho fei chli Schnee aagsetzt het, isch d’Fröid über e erscht Schnee gar gross gsi. U scho im nächschte Ougeblick si die erschte Schneeballe gfloge, isch da u dert e übermüetige Juchzer z’ghöre gsi, hei d’Buebe scho gratiburgeret, wo si ächt als erschts wei ga schlittle, wenn es gnue Schnee het. «I wott grad mi Schlitte ga rüschte!» het Fritz ganz entschlosse gseit. «Abah, Schlitte, mir het der Vater es paar Schi versproche», het ne Schmid’s Sämi übertrumpft und derzue es wichtigs Gsicht gmacht. «Du und Schi? Das wott i de gseh!» het druf Fritze trotzig umegäh. U die zwe hätte gwüss grad afa balge, wenn nid Schriner Heinz d’Ufmerksamkeit uf es anders Thema bracht hätt: «Es söll doch jede mitbringe, was är cha uuftribe, mir träffe us morn nach em Mittag bim Mooshubel». Mit däm Vorschlag si alli iiverstande gsi. Der Mooshubel isch drum zmitts im Dorf gläge und isch derzue für das plante Vorhabe bsunders guet geignet gsi.

Scho het es dämmeret und es isch ere länge Winternacht zue gange, wo die Chinder sich uf e Heiwäg gmacht hei und es still um’s Schuelhus worde isch. O d’Fränzi u ihre chli Brueder, der Peter si uf em Heiwäg gsi. Zum heicho hei si e Chehr lenger brucht als die andre Chind us em Dorf. Ihre Heiwäg füehrt es Stück über Land, denn dür-n-es Wäldli und druf no einisch über-n-es paar Fälder. Dert steiht ganz elei zwüsche schöne Fruchtböim es bhäbigs, alts Puurehus. Es isch der Sunnehof, ds Deheim vo Peter u Fränzi.

«Uh, Vatter, es schneit, wott grad der Schlitte salbe!» So isch der chli Peter zur Tür i gstolperet, so dass alli im Hus hei müesse lache. «Ja, Peterli, mir wei de luege», beruhigt ihn druf der Grosätti und leit em Bueb, wo ganz lüchtigi Ouge gha het, liebevoll d’Hand a Chopf. «Morn isch doch der 1. Advänt, dä wei mir doch ga fiire. Meinsch nid o?» Jetz isch Peter nümm z’hebe gsi. Für ihn het es drum nüt schöners gäh, als mit Grossätti öppis fürznäh. Grosätti het immer die schönschte Idee gha, het immer gwüsst, was es Chinderhärz begährt, was Chinderouge zum strahle bringt. Är het scho e Idee gha, «verratet wird das aber erscht nach em Znacht», het är schelmisch gseit und sich vor em Ässe no einisch si Pfiffe azündet.

Nach em Znacht isch de druf losgange. D’Muetter het Fränzi u Peter warm agleit und beidi hei vom Grosätti es Cherzli übercho. Den si die drü losmarschiert, zerscht um’s Hus ume und denn em Wäldli zue. Es isch die erschti richtigi Winternacht gsi und ds Mondliecht het dür d’Schneewulche gschine, so dass e schwache Liechtschimmer vom früsche Schnee uf em Acher ufgstige isch. Ganz still und gheimnisvoll isch es gsi und wo das Grüppeli zum de Tanne cho isch, hei si ganz liislig d’Schneeflöckli dür d’Escht ghöre risle. «Ja Chinder,» het jetz Grosätti afa erzelle, «i ha drum hüt i der Bible gläse, dass üses Jesuschindli i-m-e ganz eifache Stall uf d’Wält cho isch, vellicht isch es ja o nume e deckte Fueterplatz gsi, so wie mir se o hei. Denn hät ja üse Heiland chönne d’Stärne gseh wo-n-är uf d’Wält cho isch. Hätt chönne der Mond gseh lüchte, grad so wie mir jetz. Und drum wei mir jetz o hie usse es Cherzli azündte und denn em Heiland es Liedli singe und ihm danke, dass är für üs uf d’Wält cho isch.» Fränzi isch ganz still gsi, wo Grosätti brichtet het, aber ihri Ouge hei gstrahlet. Das isch doch e wunderbari Idee, wo Grosätti da wider het, het das Meitschi sich dänkt. O Peter het mit grosse Ouge und voll Vertroue em Grosätti zueglost. Und jetz hett Grosätti es Zündholzschachtli füregchromet und gli druf hei i der dunkle Winternacht drü Liechtli afa lüchte. Es isch gsi, als ob öppis zouberhaft’s, gheimnissvolls passiert. E stilli, innigi Fröid isch erwacht, het afa lüchte, grad wie die drü chline Cherzli.

O ännet em Wäldli het es es Puurehus gha, wie der Sunnehof igfasst i schöni Fruchtböim und mit e-me Gmües- und Bluemegarte vor der Stör. Es isch der Hof vom Grütter Felix. Aber während im Sunnehof e heimeligi Wiehnachtsstimmig gsi isch, si bi Grütters ruuchi Tön z’ghöre gsi. Felix isch toube gsi, will Graber Vreni der Huuszeis nit zitig het chönne zahle. «O mir hei ds Gäld nid gschänkt! Nächscht Wuche mues der Zeis uf e Lade, süsch mues d’Vrene use!» So het Felix polteret. Si Frou het ihn probiert z’beruhige, aber es het nüt abtreit. «He nu», het Steffi zu sich sälber gseit, «vellicht chöi mir morn no einisch über das rede».

Am andere Mittag hei sich die Meitschi u Buebe uf em Mooshubel troffe. I der Nacht het es no einisch brav gschneit und am Hoger het es e wunderbare, weiche Schnee gha. D’Sunne isch wider fürecho und ihri Strahle hei der früsch Schnee la strahle u glitzere. Was wott es Chinderhärz no meh? Der ganz Namittag isch gschlittlet worde, si Schanze u Schneemanne bout worde. O e rächti Schneeballschlacht het da nid dörfe fähle. Bsunders iifrig i dere Disziplin si Fritze u Sämi gsi. Sämi het drum keni Schi chönne vorwise, nume e alte, roschtige Schlitte. Fritz het ihn destwäge tüchtig ghüdelet und so isch mängi Schneechrugle zwüsche dene zwe Buebe hin u här. O Fränzi u Peter si derbi gsi u hei zäme e Schlitte teilt. Fränzi isch hinte ghocket und het der Schlitte gränkt. Peterli hockt vore druff u ma nach jeder Fahrt chum gwarte, bis dä Schlitte wider dobe isch.

Nume eine het bi däm fröhliche Tribe gfählt, es isch der Chlöisi gsi, der Bueb vom Graber Vreni. Schlitte het är kene gha und o mit de Chleider het müese gspart wärde, drum isch Chlöisi deheim blibe. Är het zwar verstande, dass är Sache nid cha ha, wo ander Chind hei. Dass da derhinder aber ächti Gäldnot isch, das het Chlöisi no nid begriffe. Si Mueter het es verstande, ihm die Sach so uszlege, dass är am Änd immer zfride gsi isch. So isch Chlöisi o a däm sunnige Wintertag hinter em Pfäischter ghocket und het der Muetter ghulfe näie. Ja, Bi Grabers het es a allem gfählt sit vor es paar Jahr der Vater gstorbe isch. Vreni isch e Wärchadere gsi, a däm het es nid gfählt, nei gwüss nid. Aber doch het si nid immer Arbeit gha und der Lohn het niene häre greckt. Wie wett me da no e Schlitte choufe, es längt ja chum für z’nötigste, vom Huszeis wei mir gar nid rede. Es isch der 1. Advänt gsi und Vreni het es eifachs Cherzli und es Tanneschtli uf e Tisch gstellt. «Mueti, gäll, es isch scho gli Wiehnachte.»

«Ja Chlöisi, gli chunt ds Christchind.»

«Mueti, hei mir de ächt o es Böimeli?»

Vor dere Frag het Vreni Angst gha, so-n-es Grotzli choscht ja o Gäld. Wohär nä? Zerscht müesse doch d’Schulde bi Grütters zahlt si. Vorhär isch isch nid a settigs z’dänke. Chlöisi het nid gmerkt, dass si Mueter e Momänt ganz trurig worde isch. Ja gwüss bringt ihm ds Christchind es Böimli. Är isch ja ds ganze Jahr e brave gsi, het der Mueter gfolget u het o vo der Lehrtante es Lob übercho, wil är flissig glehrt het. «Uh, Mueti, Wiehnachte, gli, gli.»

D’Tage si vergange und Wiehnachte isch nächer cho. Uf em Tisch im Sunnehof hei scho drü cherzli brönnt, wo am Abe öpper a der Türe dopplet het. Vor der Türe si ds Vreni und der Chlöisi gstande, beidi hei es Pack mit Chleider uf de Arme treit, alles Sache wo d’Sunnehof Püri het la usbessere u abändere. «E lue da, ds Vreni!» seit d’Mueter erfröit wo si d’Türe uftuet, «chömit doch ine, dihr nät sicher gärn öpis zum ufwerme.» Vreni het zwar abgwehrt, me well gwüss nid störe. Aber d’Mueter het die beide gheisse inecho u abhocke. Si het gärn öppis us em Dorf vernoh und het das eifache, flissige Vreni scho lang i ds’Härz gschlosse. U gli druf isch o der Peterli am Tisch ghocket, är het’s drum guet chönne mit Chlöisi. Di beide si o i der Schuel am gliche Bank ghocket. Natürlich isch o über ds bevorstehende Chrischtfescht dorfet worde. «Heit dir o scho es Böimli?» fragt plötzlich der Peterli. E Momänt lang isch es still worde, denn het Vreni gantwortet, dass halt mues gspart wärde. Si heig im Wald es paar Tannescht gsammlet, das sig jetz halt ihres Wiehnachtsböimli. Chlöisi het nüt gseit, aber alli hei gmerkt, dass är a däm Entscheid schwär treit het. Ds Wasser isch ihm z’vorderscht i de Ouge gsi. O der Grosätti, wo uf em Ofe ghocket isch, het die Gschicht vernoh, är het sich aber nüt la amerke.

Wo der Bsuech isch furt gsi, nimmt der Grossvater Fränzi u Peter zu sich. Hett är ächt wider e Idee? «Losit Chinder, wei mir em Chlöisi es Böimli schänke? I üsem Wald het es doch gnue Grotzli. Dir dörft eis ga ussueche.» Däich wohl hei die beide welle! Peterli het scho welle dervo springe, het voller Begeisterig ob dere Idee vergässe, dass es scho fischter gsi isch. Am nächste Morge isch Grosätti mit Peter u Fränzi dem Wäldli zue. «Gäll Grosätti, Chlöisi überchunt ds schönste Böimli wo mir finde?»

«Ja, Peterli!»

Wie si doch jetz die Tage churz worde. Chum isch Mittag verbi, faht es scho wider afa dämmere. Fäld u Wald ligge unter e dichte Schneedechi, d’Natur het sich zur Rueh gleiht. Im Dörfli herrscht es emsigs Tribe, die letschte Bsorgige vor de Feschttäg wärde gmacht. Es isch Heiligabe. O bi Grütters isch es jetz z’grächtem Wiehnachte worde. Steffi het d’Stube gschmückt wie scho lang nümme. Uf em Tisch het es Tannescht, Cherzli und feins Gebäck gha. Und zmitts i der Stube isch e Wiehnachtsboum gstande, wie us em verklärte Märli. D’Püüri isch scho lang nümm so glücklich gsi, si hätt möge singe u tanze vor Freud ob däm Bricht, wo ihre Felix am Morge bracht het: «I ha Vreni der Räscht vo der Mieti erlah. Si söll doch o Wiehnachte ha. Es git gnue Herthärzigkeit uf üsere Wält.» So het Felix brichtet und es isch gsi, als ob ihm öpper e schwäre Stei wo der Seel ewägg grollt hätt. Wie isch es derzue cho? Ja gwüss hett Steffi Felix bittet, Geduld z’ha. Si hett gwüsst, dass Vreni unverschuldet i der Not gsi isch. U jetz söll die armi Frou mit ihrem Chind us em Hus? Nei, das darf nid si. Felix hett das ja o z’dänke gäh, aber eifach so uf das Gäld verzichte, wo-n-är scho ds ganze Jahr dermit grächnet het? Het är äch si Meinig bi der Wiehnachtsfiir i der Schuel gänderet, wo o d’Eltere iglade gsi si? Är het dert drum o der Chlöisi gseh; chum es anders Chind het mit meh Adacht und heiligem Iifer gsunge und vor de Eltere es Wiehnachtsgedicht vortreit.

Bi Graber’s Huus isch am Heiligabe nume ds Stubefäischter erlüchtet gsi. I der chline Stube isch alles härgrichtet gsi, so guet es halt gange isch. Uf em Tisch es Tuech und druff es Cherzli, es paar Nüss und Tanneschtli. Sogar es Wiehnachtsgschänk het Vreni parat gha, e Chappe für Chlöisi wo si sälber glismet het. Chlöisis Ouge hei glüchtet, aber d’Mueter het halt doch gmerkt, dass däm Bueb öppis Chummer macht. Si het Chlöisi scho welle tröschte, wo öpper a ds Stubefäischter döpperlet. Es si Fränzi, Peter und der Grosvatter vom Sunnehof gsi. Und was bringe si? Ja, das Grotzli, wo si vor es paar Tag uusgsuecht hei. Und dir wärtet’s nid gloube, wie das chline Böimli gschmückt gsi isch. Öpfel, Wiehnachtschrömli, guldigi und silbrigi Wiehnachtsstärne, Cherzli und vil anderei Herrlichkeite. So si die drü i d’Stube cho und es isch schwär gsi z’säge, weles Gsicht häller glüchtet het, das vo Chlöisi oder das vo Peter und Fränzi. Denn het der Grossvater das Böimli uf e Tisch gstellt, es Zündholz füregnoh und d’Cherzli azündet. Chlöisi isch nümm us em Stuune usecho, het immer nume das Böimli müesse aluege. Erscht nach e-me Chehr, wo d’Sunnehöfler scho wider uf em Heiwäg si gsi, het är gseit: «Oh Mueti, hei mir nid ds schönste Böimli uf der ganze Wält?»

«Ja, Chlöisi», seit druf d’Mueter und nimmt ihres Chind i Arm.

Ganz fiin und zart si Dini Eschtli gsi, i hällem, früschem grüen hesch Du glüchtet wenn d’Sunne am Himmel gstande isch. U so wie Du Dini fine Eschtli gäg em Himmel zue gstreckt hesch, so ha o i mini Chinderarme usbreitet, voll glücklicher Erwartig a jedem nöie Tag.

Ganz fiin und zart si Dini Eschtli gsi, i hällem, früschem grüen hesch Du glüchtet wenn d’Sunne am Himmel gstande isch. U so wie Du Dini fine Eschtli gäg em Himmel zue gstreckt hesch, so ha o i mini Chinderarme usbreitet, voll glücklicher Erwartig a jedem nöie Tag.

Alphorn und Panflöte – zwei Instrumente, die nicht auf Anhieb zusammenzupassen scheinen. Der Gedanke täuscht. Das AlpPan Duo zaubert damit bisher noch ungehörte Klänge hervor. Zwei uralte Hirteninstrumente treffen sich und vereint erklingt eine Musik zum entspannen und träumen.

Alphorn und Panflöte – zwei Instrumente, die nicht auf Anhieb zusammenzupassen scheinen. Der Gedanke täuscht. Das AlpPan Duo zaubert damit bisher noch ungehörte Klänge hervor. Zwei uralte Hirteninstrumente treffen sich und vereint erklingt eine Musik zum entspannen und träumen.  Nidletäfeli, Dörrobst, Honigläckerli und noch einige weitere chüschtige Sachen gehören zum Emmentaler Bettmümpfeli. Schön verpackt ergibt das ganze ein ideales Geschenk für Freunde währschafter und natürlicher Kost. Neben dem Bettmümpfeli gibt es beim

Nidletäfeli, Dörrobst, Honigläckerli und noch einige weitere chüschtige Sachen gehören zum Emmentaler Bettmümpfeli. Schön verpackt ergibt das ganze ein ideales Geschenk für Freunde währschafter und natürlicher Kost. Neben dem Bettmümpfeli gibt es beim  Ein neues, schlichtes aber umso faszinierenderes Lichtobjekt – zaubert mit der Flamme eines einfachen Teelichtes eine stimmungsvolle Atmosphäre im Haus oder Garten. Tropenlichter werden aus einer speziellen Wachslegierung hergestellt und sind – richtige Handhabung vorausgesetzt – fast unbeschränkt haltbar. Sieben Farben, sechs Grössen und zwei Grundformen – Quadrat und Kreis – ergeben eine breite Palette und Ihnen eine grosse Auswahl.

Ein neues, schlichtes aber umso faszinierenderes Lichtobjekt – zaubert mit der Flamme eines einfachen Teelichtes eine stimmungsvolle Atmosphäre im Haus oder Garten. Tropenlichter werden aus einer speziellen Wachslegierung hergestellt und sind – richtige Handhabung vorausgesetzt – fast unbeschränkt haltbar. Sieben Farben, sechs Grössen und zwei Grundformen – Quadrat und Kreis – ergeben eine breite Palette und Ihnen eine grosse Auswahl.  Eine farbiges Display so wie der

Eine farbiges Display so wie der  Der Süssmost wird aus Äpfeln aus der Umgebung von Hüniken im äusseren Solothurner Wasseramt gepresst. Nur ausgereifte und sorgfältig geerntete Äpfel ergeben ein bekömmliches Getränk. Die Sortenzusammenstellung wird in die Entscheidung mit einbezogen. Der so gewählte Rohstoff ergibt das Ausgangsmaterial für Süssmost ab Presse, pasteurisierten Süssmost und den Apfelwein „Gallus Chante“.

Der Süssmost wird aus Äpfeln aus der Umgebung von Hüniken im äusseren Solothurner Wasseramt gepresst. Nur ausgereifte und sorgfältig geerntete Äpfel ergeben ein bekömmliches Getränk. Die Sortenzusammenstellung wird in die Entscheidung mit einbezogen. Der so gewählte Rohstoff ergibt das Ausgangsmaterial für Süssmost ab Presse, pasteurisierten Süssmost und den Apfelwein „Gallus Chante“.  Wer liest weiss mehr und verbringt seine Freizeit sinnvoller. Nur ist es meist nicht leicht, den passenden Geschmack zu finden. Mit einem Gutschein kann der Beschenkte die Wahl selbst treffen. Ausserdem kann der Besuch in der Buchhandlung noch mit anderen Vorhaben verbunden werden. Büchergutscheine gibt’s in jeder Buchhandlung, so auch bei Lüthy, Balmer und Stocker.

Wer liest weiss mehr und verbringt seine Freizeit sinnvoller. Nur ist es meist nicht leicht, den passenden Geschmack zu finden. Mit einem Gutschein kann der Beschenkte die Wahl selbst treffen. Ausserdem kann der Besuch in der Buchhandlung noch mit anderen Vorhaben verbunden werden. Büchergutscheine gibt’s in jeder Buchhandlung, so auch bei Lüthy, Balmer und Stocker.  Aufgrund der guten Eigenschaften der Wolle bezüglich Wärme, Feuchtigkeitsaufnahme und Abgabe, dachten sich Anna und Ulrich Grädel, warum nicht Schurwollduvets, Bettauflagen und Kissen herzustellen. Viele Leute sind durch den Gebrauch von Schurwollbetten so überzeugt, dass sie dies weitersagen und so Werbung für das Wunderprodukt Wolle machen. Infos zu den zahlreichen Naturprodukten vom Spycher-Handwerk gibt’s auf der

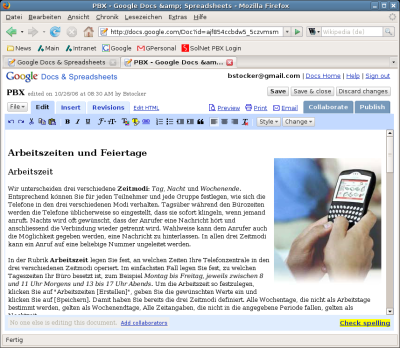

Aufgrund der guten Eigenschaften der Wolle bezüglich Wärme, Feuchtigkeitsaufnahme und Abgabe, dachten sich Anna und Ulrich Grädel, warum nicht Schurwollduvets, Bettauflagen und Kissen herzustellen. Viele Leute sind durch den Gebrauch von Schurwollbetten so überzeugt, dass sie dies weitersagen und so Werbung für das Wunderprodukt Wolle machen. Infos zu den zahlreichen Naturprodukten vom Spycher-Handwerk gibt’s auf der  Der Noxon 2 ist so etwas wie ein Internet-Radio, er kann aber noch einiges mehr: Abspielen von Radiosendern aus dem Internet ohne PC. Kabelloses Abspielen von Musikdateien auf der Festplatte eines PC oder eines Medienservers. Das Gerät ist klein, kann überall aufgestellt werden und ist dank Fernbedienung und einem grossen Display leicht zu bedienen.

Der Noxon 2 ist so etwas wie ein Internet-Radio, er kann aber noch einiges mehr: Abspielen von Radiosendern aus dem Internet ohne PC. Kabelloses Abspielen von Musikdateien auf der Festplatte eines PC oder eines Medienservers. Das Gerät ist klein, kann überall aufgestellt werden und ist dank Fernbedienung und einem grossen Display leicht zu bedienen.