Vor kurzem erschien auf diesem Blog ein Beitrag über ein Referat von Jonas Glanzmann. Er berichtete über die geschichtliche Entwicklung des Emmentals, über steinzeitliche Funde und über Burgen, die schon im siebten Jahrhundert entstanden sind. Natürlich darf man sich dabei nicht hochmittelalterliche, steinerne Bauwerke mit Zinnen, Türmen und wehenden Bannern vorstellen. Vielmehr haben wir es hier mir Erdburgen zu tun, auf denen hölzerne Wohnhäuser und Wirtschaftsgebäude standen. In

Rüderswil gibt es mindestens vier Burgstellen: Im Toggelbrunnen, auf dem südlich vom Dorfkern gelegenen Zwingherrenhoger und in Schwanden, wo die Überreste einer Erdburg westlich des Dorfkerns zu finden sind. Hinzu kommmt die im Jahr 2016 von Jonas Glanzmann entdeckte «Burg Knubel» im Feld unterhalb des Dorfes. Gemäss dem Geschichtsforscher dürfte sie bereits im siebten oder achten Jahrhundert entstanden sein, im Zuge der alamannischen Besiedlung also.

Beim Zwingherrenhoger in Rüderswil

Beim Zwingherrenhoger in Rüderswil

Diese Entdeckung wirft ein neues Licht auf die Geschichte des Terassendorfes Rüderswil, die Oberemmentaler Gemeinde könnte älter sein als bisher angenommen. Und der Knubel wirft erneut die Frage auf, wann das Emmental besiedelt wurde. Auf der Homepage der Gemeinde Langnau ist eine Seite zur Geschichte der Region zu finden. Dieser zufolge gab es im Emmental keine voralamannische Siedlungsaktivitäten. Und ferner: «Bodenfunde aus früheren Epochen stammen wahrscheinlich von nomadisierenden Jägern». Wann aber genau kamen die Alamannen ins Emmental?

Eine Antwort auf diese Frage gibt – nebst zahlreichen anderen Quellen – ein hübsches Geschichtsbuch aus dem Jahr 1968. Es richtet sich an jugendliche Leser, was natürlich nicht heisst, dass auch Erwachsene es lesen dürfen! Verfasst hat das rund 230 Seiten starke Buch Arnold Jaggi, der Titel ist etwas lang geraten: «Helvetier, Römer, Alamannen und der Sieg des Christentums in unserem Lande». Das gebundene Werk ist mit 76 schönen Federzeichnungen von Mark Adrian illustriert. Wie es der Titel schon andeutet, handelt das Buch von der keltischen Bevölkerung in der Schweiz, von der (freundlich ausgedrückt) römischen Einflussnahme und von den Alamannen, einer vorwiegend im südlichen Deutschland ansässigen Volksgruppe, die in die Schweiz einwanderte. Im Buch sind Illustrationen zu finden, die einen guten Eindruck davon vermitteln, wie eine alamannische Siedlung im siebten Jahrhundert ausgesehen haben könnte.

Seien wir ehrlich: Beliebt waren die Alamannen in der Schweiz des dritten Jahrhunderts nicht! Denn sie zogen von Norden her kommend plündernd und brandschatzend durch Schweizer Städte und Dörfer! Nur mit Mühe konnten römische Truppen die aufmüpfigen Alamannenhorden wieder über die Alpen und dann über den Rhein zurück drängen! So herrschte relative Ruhe im Gebiet der heutigen Schweiz, da die Römer starke Grenzfestungen errichteten und die Aggressoren damit fernhielten – vorerst jedenfalls! Unruhig wurde es spätestens im frühen fünften Jahrhundert wieder, schuld daran waren diesmal die Westgoten, die nach Oberitalien eindrangen. Der erst 17 Jahre alte weströmische Kaiser Flavius Honorius benötigte dringend Truppen, um diesen Vormarsch zu stoppen. Also zog er Soldaten von der Grenzfestung im Norden Helvetiens ab. Und lud damit die Alamannen ein, in die Schweiz einzuwandern, was diese auch rasch und in grosser Zahl taten! Warum dieser Landhunger? Ganz einfach, auch die Alamannen wurden von germanischen Stämmen aus dem Norden bedrängt und das Schweizer Mittelland versprach ebenes und fruchtbares Land. Den Drang nach Süden in ein besseres Klima verspürten auch die Helvetier Jahrhunderte zuvor, als sie ihr angestammtes Wohngebiet in den Alpen verliessen und nach Süden zogen. Jeremias Gotthelf berichtet von so einem Zug im seiner Geschichte «Der Druide».

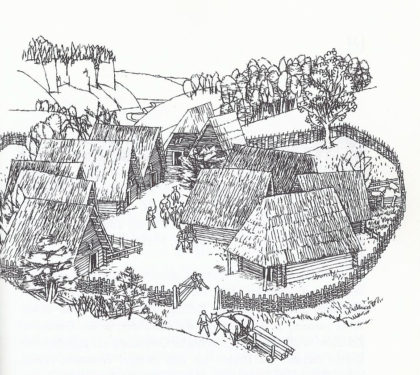

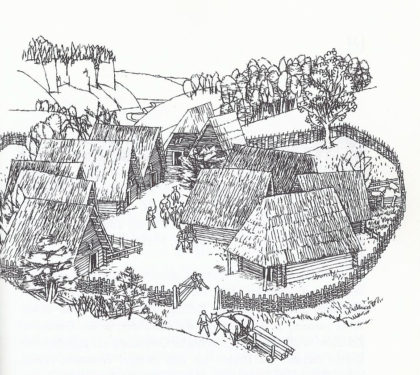

Arnold Jaggi berichtet bildhaft und spannend, was nach der Grenzöffnung geschah: «Sie wanderten nicht in Gruppen oder Haufen, wie es sich gerade traf, sondern die Verwandten zogen miteinander. Je sieben, acht oder zehn bis zwölf verwandte Familien bildeten eine Sippe.» Die ansässigen Helvetier und Römer mussten zusehen, wo sie bleiben, denn gemäss Arnold Jaggi waren die Alamannen nicht zimperlich: Sie vertrieben die Einheimischen oder versklavten sie; Dörfer und Höfe wurden wurden mit gut vorbereiteten Angriffen besetzt und niedergebrannt, das Land okkupiert. Und nun bauten die Alamannen ihre eigenen Dörfer, idealerweise dort, wo genügend Wasser zu finden war. Der Sippenführer rammte einfach als Zeichen der Besitznahme am gewählten Ort seinen Speer in den Boden. Eine frühmittelalterliche Grundbuchanpassung auf alamannisch! Das Buch vermittelt an dieser Stelle auch sehr schöne Schilderungen weiterer Bräuche unserer Altvorderen. So befand sich im grossen Wohnhaus bei der mittleren Firststütze ein Ehrenplatz, auf dem der Familienvater oder ein Gast thronte. Apropos Wohnhaus. Die Häuser waren mit weiten, bis fast zum Boden reichenden Walmdächern aus Stroh abgedeckt. Die Ähnlichkeit mit dem typischen Emmentaler Bauernhof ist unverkennbar! Das Buch enthält bei der Schilderung des alamannischen Dorflebens auch eine hübsche Anekdote. Sie erzählt vom Sippenältesten Reito, der sich mit einem Einheimischen anfreudete, dieser lehrte ihn vieles über die römische-helvetische Landwirtschaft.

Alamannisches Dorf (Bildquelle: Arnold Jaggi, Mark Adrian)

Alamannisches Dorf (Bildquelle: Arnold Jaggi, Mark Adrian)

Es folgt nun ein wichtiger Abschnitt, der den Kreis zum Beginn und zu den alamannischen Burgen im Emmental schliesst. Auf Seite 148 des Buchss steht, dass die Zahl der Alamannen in der Schweiz immer mehr zunahm. Es entstand etwas, das wir heute «Dichtestress» nennen würden. Also wanderten viele Familien und Dorfgemeinschaften in die Alpentäler ein und machten diese urbar. Dabei dürften sie auch in das hügelige und damals in weiten Teilen bewaldete Emmental vorgedrungen sein. Das Schachengebiet mieden sie vorerst, da dieses sumpfig war und immer wieder von der Emme überschwemmt wurde. Aber die Terassen boten ideale Verhältnisse zum Errichten eines Dorfes. Wie es im Gebiet von Rüderswil weiterging, wissen wir: Ruodheri, ein alamannischer Sippenführer, kam mit seiner Gemeinschaft auf die sonnige Terasse bei Rüderswil. Er sah sich eine Weile um, dann nickte er zustimmend mit dem Kopf und nahm den Speer zur Hand…

Wann geschah dies? Gemäss der Rüderswiler Chronik in der Zeit zwischen 850 und 900. Es ist aber gut möglich, dass die alten Rüderswiler schon etwas früher auftauchten! Der Fund von Jonas Glanzmann jedenfalls spricht dafür.

Zum weiterlesen:

Weltwoche: Die Helvetier

Heinz J. Moll: Erdwerke in der Region Bern / Band 2

Photolemur in Aktion

Photolemur in Aktion