WordPress ist mit Abstand das populärste Content Management System, mehr als 60% aller Webseiten, die auf einem CMS basieren, nutzen WordPress. Doch nun gibt es Streit um Gutenberg, den neuen Standard Editor. Dieser soll ab Version 5.0 zum Kern des Systems gehören. Nur wenige Anwender sind davon wirklich begeistert.

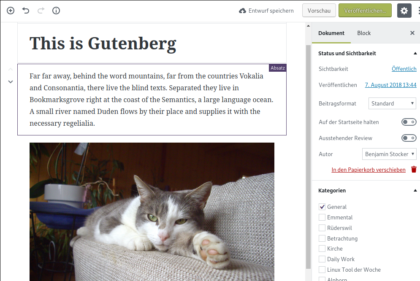

Gutenberg: Jeder Abschnitt wird zum Block

Gutenberg: Jeder Abschnitt wird zum BlockDer Ton auf der Webseite des Gutenberg Projektes wird rauher: «Gutenberg hat meine Webseite zerstört», schreibt ein erboster Anwender in seiner Rezension. Ein anderer Tester findet den Blockeditor schrecklich und fordert wie hunderte andere, ihn nicht zum Standard zu machen: «Niemand hat darum gebeten, wir wollen es nicht. Niemand will es!» Zahlreiche Rezensionen mussten bisher von den Moderatoren gelöscht werden, weil der Tonfall nicht mehr angemessen war. Rund jede dritte Wortmeldung empfiehlt, Gutenberg weiterhin als Plugin anzubieten.

Blöcke ecken an

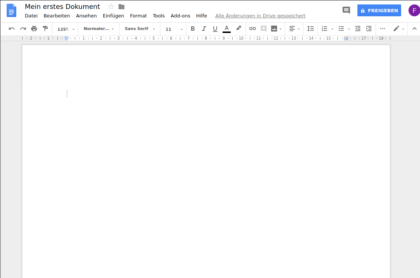

Was ist passiert? Die WordPress Entwickler arbeiten schon seit rund zwei Jahren an Gutenberg, einem vollkommen neuen Editor für Blog-Beiträge und Webseiten. Im Gegensatz zum bisherigen klassischen Editor folgt Gutenberg konsequent einem blockorientierten Paradigma. Jeder Absatz, jedes Bild und jede Aufzählung werden in einem eigenen Block gespeichert. Gerade bei Webseiten hat dies viele Vorteile, weil das Layout der einzelnen Seitenteile einfacher beeinflusst werden kann. Und die Idee ist ja nicht neu, viele «Page Builder« nutzen dasselbe Konzept. Aber: Was für den einen gut sein mag, gefällt dem anderen ganz und gar nicht. Besonders die Blogger, die einen einfachen und robusten Texteditor wünschen, laufen gegen Gutenberg Sturm. Denn damit wird der Schreibfluss zum Teil empfindlich gestört. Hier ein simples Beispiel:

Soll ein Bild in einen bestehenden Text eingefügt werden, musste im klassischen Editor nur der Cursor an die richtige Stelle gesetzt werden. Über die Medien-Schaltfläche wurde dann das Bild eingesetzt. Bei Gutenberg muss zuerst der Text in zwei Blöcke aufgeteilt werden. Dann wird eine neuer Bildblock dazwischen gesetzt. Wehe, das Bild steht an der falschen Stelle, dann wird der Bearbeitungsaufwand noch grösser. Ferner wird jeder (!) Absatz eines Beitrages automatisch in einem einzelnen Block gespeichert. Bei redigieren stolpert man dann immer wieder über die Blockgrenzen.

Gutenberg soll in Version 5 Standard werden

Auf der Plugin Seite gibt es bisher mehr als 800 Rezensionen. Viele davon wurden in der vergangenen Woche verfasst. Denn mit der Freigabe von WordPress 4.9.8 platzierten die Entwickler auf dem Dashboard einen prominenten Hinweis, der zum Testen von Gutenberg ermuntert. Ein einziger Klick installiert das Plugin und macht es zum Standardeditor. Seitdem hagelt es Kritik, der Rating-Durchschnitt ist auf 2.4 von maximal 5 Punkten abgesackt. So wie es aussieht, wollen die Verantwortlichen aber an ihrem Entscheid festhalten. Schon in der Version 5.0, die für September geplant ist, soll Gutenberg zum Kern von WordPress gehören. Wer den klassischen Editor weiterverwenden will, muss diesen als Plugin nachinstallieren und Gutenberg deaktivieren.

Noch ist es nicht soweit. Und es ist gut vorstellbar, dass das Team rund um Matt Mullenweg in diesem Moment etwas nervös ist. Erlebt doch die WordPress Community dieser Tage die schwerste Krise, die es in der 15-jährigen Geschichte bisher gab. Welche Optionen haben die Entscheidungsträger? Sie können einen Kompromiss wählen und beide Editoren, den klassischen und Gutenberg zur Auswahl anbieten. Oder sie können einen Marschhalt anordnen, damit mehr Zeit bleibt, um Gutenberg zu verbessern, so wie viele besorgte Anwender es fordern. Oder sie können hart bleiben und an ihrem Entscheid festhalten. Hoffentlich wählen sie nicht diesen Weg, denn der könnte steinig werden.